看板の製作・施工に関わる人なら、誰もが一度は「ビスの種類、多いね」と思ったことがあるだろう。ステンレス、スチール、ドリルねじ、トラスタッピング、皿ビス、六角ボルト…。素材や下地、施工条件によって使い分けなければならないビスの種類は多く、すべてを正確に覚えるのは私たち職人ではない者には至難の業です。

1.なぜこんなにビスの種類が必要なの・・?

看板屋では、たくさんの種類のビスが保管されています。備品の管理も、気付けば補充することになっています。

気を付けてはいるものの、時折「ビス足らんよ・・」と声が飛び交います。

「はい・・」と返事はしたものの・・

・どのビスが足りないの?

・今日はどのビスが必要なの?

と、たくさんあるビスの中で、どれの事を行っているんだろう・・と考えることもしばしばあります。

たくさんの種類は、どこでどんな場合に使うのかを把握していなければ、混乱してしまう程です。

けれど、取付職人は看板の仕様・サイズ感・取付面の形状を見れば、判断は早い。

そこで、汎用できないのかな?とも考えてしまう事務方の私・・。

調べてみます。

2.看板はデザイン・見栄えが重要!!

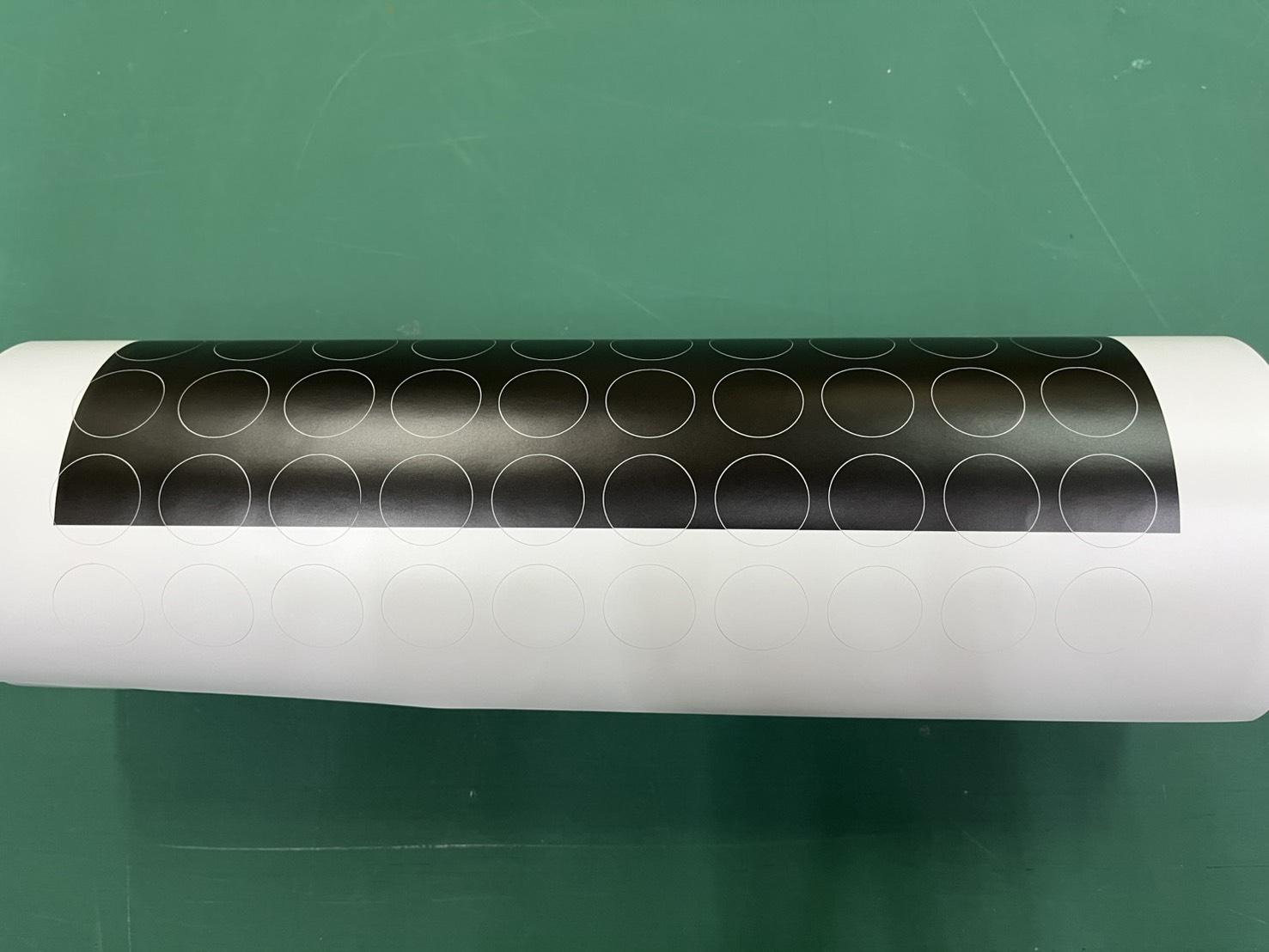

*ビスを隠すためのシート *ビスに塗装

看板業は「デザイン」と「施工」が一体になった特殊な業種です。

現場ごとに条件が異なり、屋外・屋内、木下地・金属下地・コンクリート下地など、使うビスもケースバイケース。

同じ看板でも、取り付ける場所が違えば、使用するビスの太さや材質まで変わってくる。

現場経験が豊富な職人でさえ「この現場にはどのビスが最適だったかな?」と頭を悩ませることが少なくない。

■種類が多い理由 ⑴― 素材と下地の相性

看板の取り付けは、単に「固定できればいい」わけではない。

例えば》

ステンレス製の箱文字を鉄製の下地に取り付ける場合、異種金属の接触による「電蝕(でんしょく)」を防ぐため、同じステンレス素材のビスを使うのが基本だそうです。

同じ看板でも木製壁面であれば、木割れを防ぐために先端が細い木工用ビスを選ぶ必要がある。

また、屋外設置ではサビ対策が不可欠。

湿気や雨水に晒される場所では「スチール製のビス」はすぐに錆びてしまうため、SUS(ステンレス)製やユニクロメッキのビスが選ばれる。

これだけでもすでに数種類の使い分けが必要となり、現場の環境をよく理解していなければ正しい選定ができない。

■種類が多い理由 ⑵― 頭の形と用途の違い

ビスには「頭の形」にも多くの種類がある。

見た目のデザインや仕上がりを重視する看板業では、これも重要なポイントです。

皿ビス(さらビス):頭がフラットになるため、面一に仕上げたい場合に使用。アクリル板やプレート看板などでよく使われる。

トラスビス:頭が丸く大きいため、樹脂や薄い金属板をしっかり押さえるのに向いている。

ナベビス:もっとも汎用的で、下地を選ばない万能タイプ。

六角ビス(ボルト):強度が必要な大型看板やフレームの組み立てに使用。インパクトレンチでの施工が前提。

看板の「見え方」も考慮するため、同じ強度でも「目立たないビス」「デザインを損ねないビス」が求められる。

現場では、強度・美観・耐久性をすべて両立させる必要があり、その分ビス選びも複雑になるのだそうです。

■種類が多い理由 ⑶ ― 施工現場ごとの特殊条件

ビス選定の難しさは、下地や素材だけではない。

現場ごとの「取り付け環境」によっても最適なビスは変わる。

例えば》

外壁がALC(軽量気泡コンクリート)の場合、通常のタッピングビスでは効かない。ALC専用のアンカーやドリルビスが必要になる。

タイル壁面やコンクリート壁には、プラグアンカー+ビスの組み合わせで固定することが多い。

内装の場合は「裏側に配線やボードがある」などの理由で、長さにも慎重な選定が求められる。

5mm長すぎただけで、ボードを突き破ってしまうこともある。

経験を重ねていくうちに、職人たちは「勘」を養うが、それでも新しい建材や施工方法が登場するたび、学び直しが必要になる。

■種類が多い理由 ⑷ ― メーカーごとの仕様差

同じ「ステンレスビス」でも、メーカーによって微妙にネジ山のピッチや頭部の形状が違う。

ホームセンターで買ったビスが、いつも使っている工具に合わない、ということも珍しくない。

さらに、輸入品やOEM製品も多く出回っており、パッケージ表示だけでは材質や強度がわかりにくい。

看板屋の現場では「信頼できるメーカーを決めておく」「現物の確認」などの工夫が欠かせない。

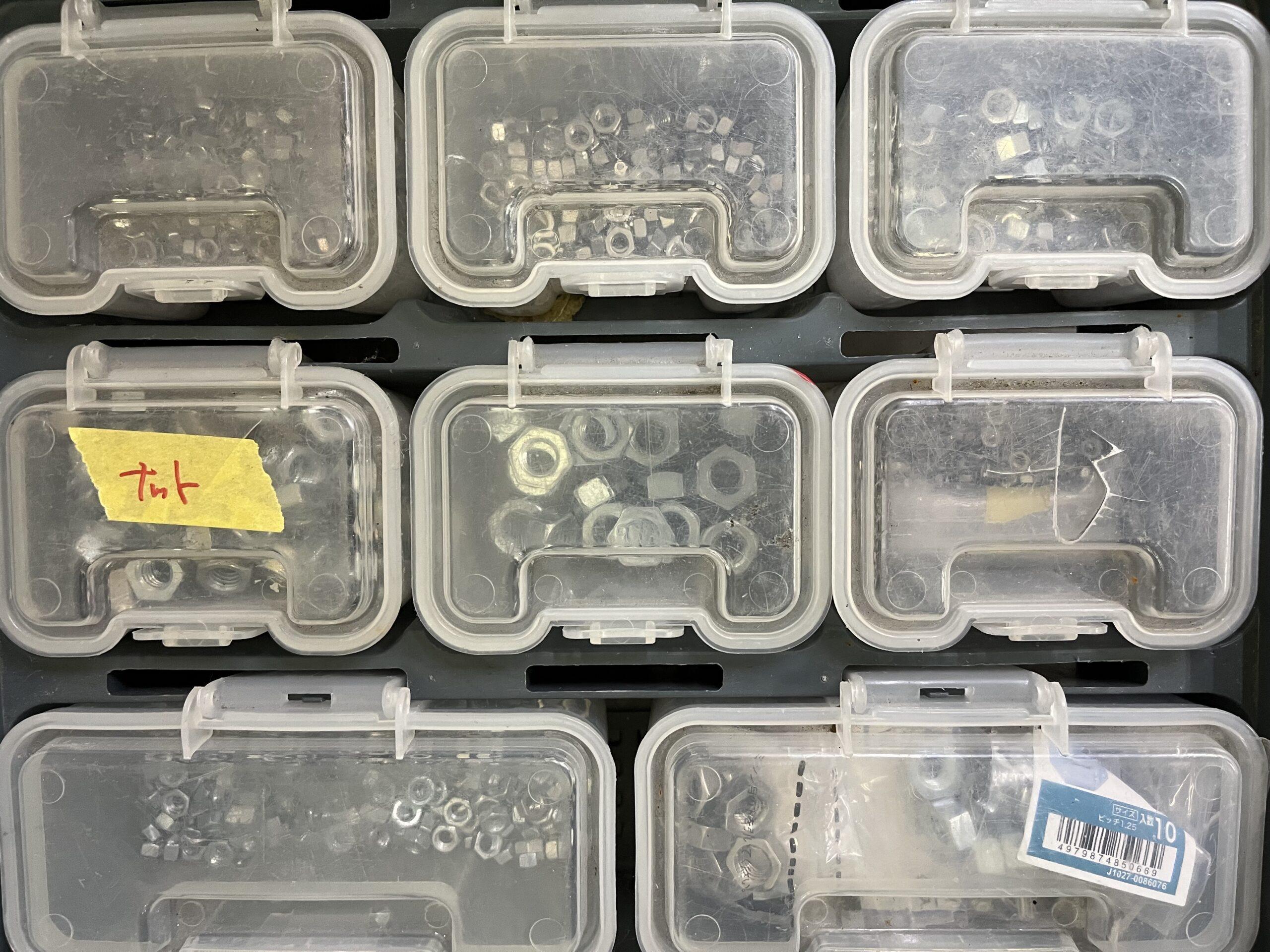

3.現場での知恵 ― 職人ビスケースで仕分け

ベテラン職人の中には、よく使うビスを現場用ケースに分類して「自分専用ビス入れ」を作っている人も多い。

「鉄骨下地=ドリルビス4×19 SUS」

「木下地=トラスタッピング4×25」

など、自分流のルールを決めておくことで、混乱を防ぐのだそうです。

最近ではスマホで撮影して一覧化したり、施工写真にビス情報をメモする方法も一般的になっている。

一見地味ですが、こうした積み重ねが安全で美しい施工を支えている。

4.まとめ

大袈裟かもしれませんが・・「ビスを制する者は看板を制す」?

看板業において、ビス選びは単なる消耗品の選定ではない。

それは構造の安全性、仕上がりの美しさ、そして長期的な耐久性を左右する重要な材料である。

「どのビスを使うか」には、現場の知識・経験・判断力が凝縮されている。

確かに、覚えることは多く、種類も無数にある。

けれど、裏を返せばそれだけ看板施工は繊細で、奥の深い仕事ということでもありそうです。

職人方がビス1本を選ぶときの迷いやこだわりには、看板という「作品」をより良い形で残そうとする「職人魂?」も詰まっているのでしょう。

奥が深いな・・たかがビスされどビス・・

ありがとうございました。

大阪で看板製作・施工は看板屋 ㈱ラグレスまで・・他府県でも対応可能です。

まずは、御見積り・お問い合わせからでもお気軽に・・・・・