大阪道頓堀の火災ニュースを目にする中「広告物に燃え移り、火が燃え広がった可能性がある」との記事を見て、気になっていましたので調べることにしました。 防炎シート と 不燃シート の違いを整理してみます。

1.看板広告物が延焼の原因?

火災調査の結果「広告看板が火が燃え広がった要因の可能性がある」というニュースを見てビックリ!

屋外広告の中でも、大きなサイズの看板になると、FFシートやターポリンはよく使用する素材です。

今回は、大きなサイズのFFシートに火が燃え移り、広がってしまったのでは?という記事でした。

看板屋には関係のない話ではなく、再度確認する必要があることだと思いました。

そこで、弊社が使用するシートの種類を調べると、事務方の私には知らないことも多かったので、お知らせします。

内照式看板や大きなサイズの看板を設置の際に、「1枚物でデザイン面に継ぎ目が無いこと」をご希望されるユーザー様には、FFシートというものを使用する事が多いです。

素材は塩ビシートです。

横断幕やターポリンというテントのような生地に、印刷したサイン広告も塩ビシートになります。

2.防炎と不燃の比較

■防炎シートとは

特徴》

「燃えにくい」性質を持たせたシート。

防炎認定(日本防炎協会 F認定番号) を取得している製品。

火を近づけると炭化・縮みはするが、自己消火性があり燃え広がりにくい。

用途》

幕・横断幕・懸垂幕・屋内外の広告シート

建築養生シートやイベント会場の装飾等

メリット》

コストが安い。

印刷適性が高い(溶剤・UVインク対応多数)

施工業者も取り扱いやすく、選択肢が豊富

制約》

建築基準法的には「防炎」は燃えないことの証明ではない。

・火源が強ければ燃える。

・不特定多数が集まる大規模建築物では「防炎」だけでは認められない場合がある。

■不燃シート

特徴》

「燃えない」ことを国が認定したシート。

国土交通大臣認定(NM番号:不燃材料認定) を取得している製品。

800℃で20分間加熱しても燃焼・発炎・溶融しないことが基準。

用途》

屋内外サイン(特に建築物の内装制限がある場所)

駅構内・空港・商業施設・病院・公共建築物の内装広告

消防法や建築基準法で「不燃材料」が求められる空間

メリット》

建築確認申請や消防検査で安心。

高層ビル・駅・大型商業施設などのサイン計画で必須。

制約》

防炎よりも価格が高い(約1.5~2倍以上)。

素材が硬めで加工性・柔軟性にやや制限がある場合あり。

印刷インクの選択肢が限られることがある。

3.認定書が発行される?

*では、国土交通大臣認定(NM番号:不燃材料認定)とは?

1. 認定の根拠

建築基準法 第2条 第9号 で定義されている「不燃材料」に基づく制度。

国土交通大臣が指定試験機関の試験結果に基づき発行する認定番号が「NM」番号です。

2. 試験基準

試験炉で 750〜800℃の火炎に20分間曝露 する耐火試験を実施。

以下の条件を満たすことが必要です。

加熱中に燃焼しないこと

加熱終了後に燃え続けないこと

発煙・溶融滴下による延焼拡大がないこと

これを満たした材料のみが「不燃材料」として認定されます。

防炎と不燃にはこれらの違いがあるのです。

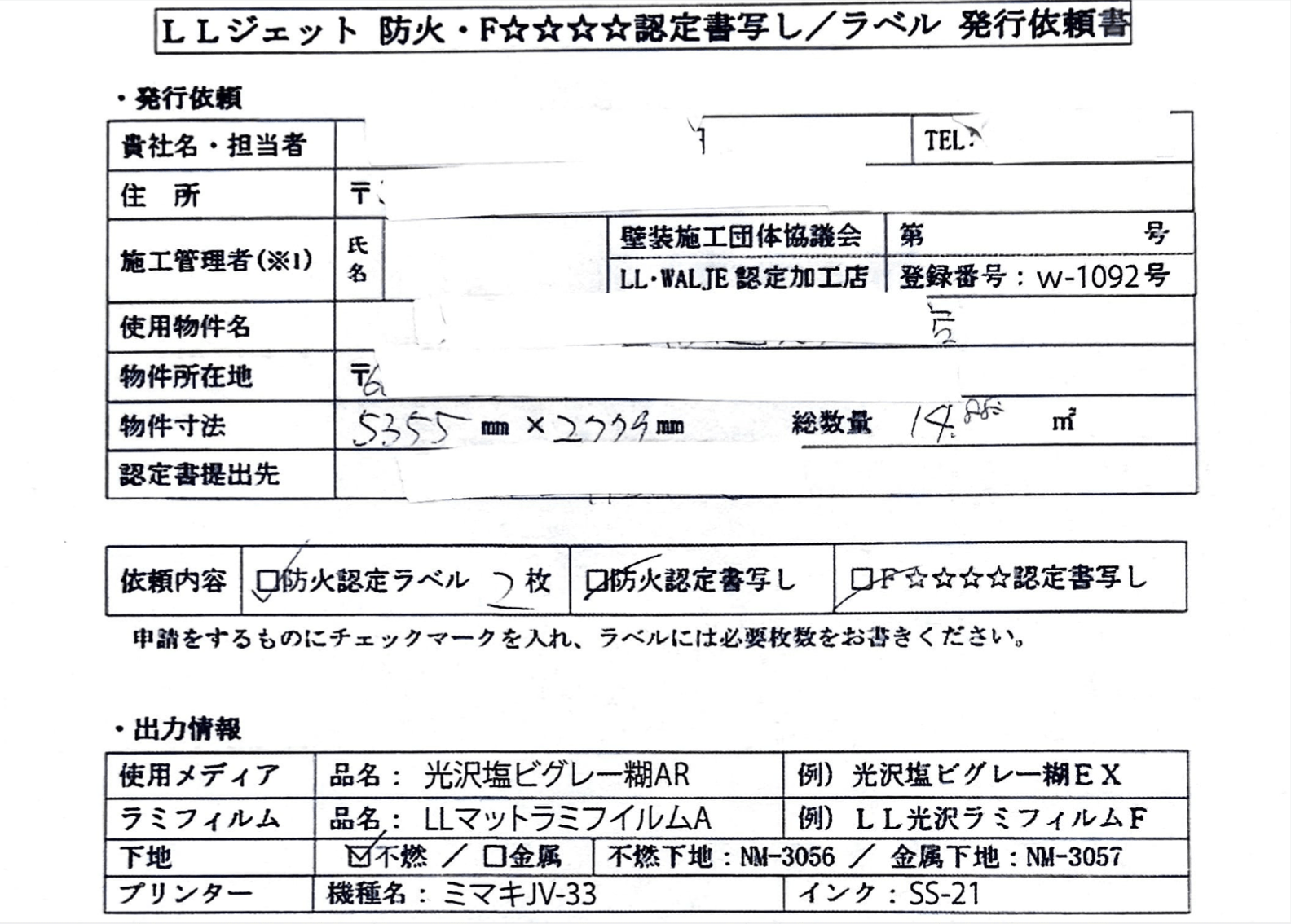

4.照明書発行依頼

弊社でも、時折証明書発行の依頼があります。

特に、大きなショッピング施設にの施工の際には多いと感じます。

しっかりと建築基準法に従い、基準に従った素材を利用することをお勧めします。

費用面では少々割高な素材でもありますが、長期間の使用の費用対効果を考えても、安心安全な対策を心がける事が重要ですね。

不燃は建築確認申請において必須になる場合があり、防炎では代替できません。

施工時には、不燃材料認定書の写しを消防署や建築主事に提出するケースが一般的です。

5.まとめ

防炎と不燃には、大きな違いがありました。

その他に準不燃素材というものもあるようです。

・一般的な屋外広告・横断幕 → 防炎ターポリン(FFシート)で十分。

・駅や空港・大型商業施設など法規制が厳しい建築物 → 不燃ターポリン(FFシート)必須。

・広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもので、高さ4mを超えるものは工作物確認申請が 必要となります。

屋外広告の設置を検討中の方々、火災の恐れのある飲食業等の看板には、適切な防炎・不燃素材を使用することをお勧めします。

ありがとうございました。

大阪で看板製作・施工は看板屋 ㈱ラグレスまで・・他府県でも対応可能です。

まずは、御見積り・お問い合わせからでもお気軽に・・・・・